-

�l�C��

�h���t���c�A�[�l�C��

�V�����c�A�[ -

-

-

�l�C��

�C�O�c�A�[ -

-

�l�C��

�h���t���c�A�[

�l�C��

�V�����c�A�[

�l�C��

�C�O�c�A�[

�ʐ^�FKaycom D

�n�}��������y���ɂ́AJR���ˉw����H���o�X�Ō��������Ƃ��ł��܂����A�V�C���������͎U�����Ă�����čs���Ă݂�̂������ł��傤�B

���ˉw�̓������o�č���֓˂�������ƁA���̐쉈���������̗V�����ɂȂ��Ă���̂ŁA�������E�ɐi��ł����܂��B�����15���قǂŁA���悻332,000�������[�g���̑傫��������g���o��B�̎���͗V�����̑��A�T�C�N�����O���[�h������A�����̐l�œ�����Ă��܂��B

�ɂ͔����⍕�����͂��߁A���܂��܂Ȓ��⋛���������A�ΔȂɂ̓{�[�g����������B�X�����{�[�g�ɏ���Ė{���̔����ƈꏏ�ɗV�Ԃ��Ƃ��o���܂��B

���ɂ��A�������̃T���h�C�b�`�Ɣ����̌`�������V���[�N���[�����H�ׂ���u�D��cafe�v��A����\�t�g�₨���������������u�D�������v�Ȃǂ�����̂ŁA������ꂽ��ڂ̑O�̌߂x�e����̂������ł��傤�B

�ʐ^�FKaycom D

�n�}��������g����́A��y����n���Ę�y���ɍs�����Ƃ��ł��܂��B

��y���ɂ͂������o�����������܂����A���̃��[�g�œ��Ȃ�ɐi��ł����Ɠ���ɏo�܂��B��{���Ȃ̂Ŗ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B

��y���́A����̌��Z���Ɖ��R�̌�y���ƂƂ��Ɂu���{�O�����v�̂ЂƂŁA1842�N�ɐ��˔ˎ�̓���ď��ɂ���Ă����܂����B���́u��y���v�Ƃ������O�́A�u�����̐l�X�Ɗy���݂��Ƃ��ɂ������v�Ƃ����肢���疼�t����ꂽ���̂ŁA����ď��̖��O���v���l�����f���܂��B

�܂��A��y���ƌ����Δ~�̖����ŗL���ł����A���̎����ɂ͗Վ��̉w���I�[�v�����ꑽ���̐l���K��܂��B�~�ȊO�ɂ��A���┋�A���A�|�Ȃǎl�G�܁X�y���߂�A������������A�����A��g�␅�˂̊X���݂����n����u�����L��v�ł́A�S�U��~������e���g�����肵�Ďv���v���Ɋy����ł���l�����̎p���������܂��B

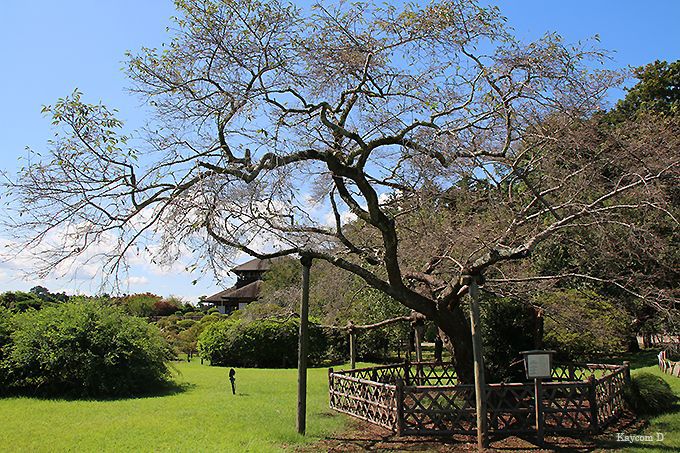

�ʐ^�FKaycom D

�n�}�������D�����́u�D���v�Ƃ����͔̂~�ٖ̈��ŁA�u�w��ɐe���߂Δ~���J���A�w���p����Δ~�̉Ԃ��J���Ȃ������v�Ƃ��������̌̎��ɂ��ƂÂ������́B����ď������̂�nj��Ȃǂ̍Â������āA�ƒ��̐l�X�⎩�g�̋x�{�����邽�߂�1842�N�Ɍ��Ă��܂����B

�����̍\���́A�ؑ���w�O�K���Ă̍D�����{�̂Ƃ�������Ȃ��镽���̉���a����Ȃ�A����a�͉ЂȂǂ��������ꍇ�̑ޔ���A�ƒ��̏��������̂��߂̋x���ꏊ�Ƃ��Đ݂���ꂽ�ƌ����Ă��܂��B

����܂ŁA�◎���A�����{��k�ЂȂǂŔ�Q���܂������A���̓x�ɕ������ꌻ�݂Ɏ����Ă��܂��B

���ւŌC��E���ŏオ��A���H�ǂ���ɐi��ł����܂��B�����ׂ͍��L���Ɠ���g�Ԏ��ŁA������Ɩ`���S�����������鑢��B

�e�����ɂ́A���̊Ԃ�e�̊ԂȂǂ̖��O�������A����ɂ��ȂG�����Ȃǂɕ`����Ă��܂��B���ɂ͗R�����镔��������A�~�̊ԂȂǂ́A�c���W�̕��X���h�����ꂽ��A���x�e���ꂽ�肵�������B

���L����L���̑�L�Ԃł́A���\�Έȏ�̉Ɛb���\�Έȏ�̏��������X�����ĈԈ�������A��̍쎍�Ȃǂ��Ċy����ł��܂����B�ǂ�����˂��J�����ƋC�����̗ǂ��������������A����ꂳ�ꂽ��␅�˂̊X�����߂��܂��B

�����āA���̍D�����̒��ň�Ԍ����炵�̂���������3�K�ɂ���y���O�B

�u�y���O�v�Ƃ́A�y�͐����A���͎R��\���Ă��āA�R�Ɛ��̒��ߑo�������˂��R���o�X�̘O�Ƃ����Ӗ��ɂȂ��Ă��܂��B���̖��̒ʂ�A��������芪����L����́A�ቺ�ɘ�y���̒뉀���͂��ߐ�g�Ȃlj����܂Ō��n������͑f���炵�����]�B

�D�����͔q�ϗ���������܂����A��������̒��߂͈ꌩ�̉��l����Ȃ̂ł��ЖK��Ă݂Ă��������B

�ʐ^�FKaycom D

�n�}��������y���ɂ͔~����D�����̑��ɂ����낢��ƌ���������܂��B

�D���������������Ƃ��������Ƃ����X���L����A���̒��������Ă����Ɛ������800�N�̑��Y����f�ʐ݂��܂��B�f�ʐ�́A���̂�����ɗN���o��N���Ŋ�a�ɂ������Ƃ����A�D�����̒����ł̒��̓��ɂ����p����Ă��܂����B��͏�Ց��c�s�^�|�R�̑嗝�ŁA�ؘR����ɔ����P���p�͂ƂĂ��_��I�B���݂͈��p�ł͂���܂��A���̐��Ŗڂ�l�����邻���ł��B

�f�ʐ炳��ɉ���Ɠ����Ȃǂ��݂����뉀������A��������\��̕��֍s���ƖЏ@�|�т��L�����Ă��܂��B�\��̎�O�ɂ����̖،˂��ē����~�т�ʂ�Ɠ���֖߂邱�Ƃ��ł��A����Ř�y�����قڈ���������ƂɂȂ�܂��B

����̂����e�ɂ́u�������v������A���y�Y�̔̔���ό��ē��A�����̋x�e��������̂ŁA��ꂽ�炿����ƈ�x�݂��邱�Ƃ��ł��܂��B

�ʐ^�FKaycom D

�n�}���������傩��o��Ƃ����ɏ�Ր_�ЂƗ��j�����ق̋`��ق�����܂��B

��Ր_�Ђ̌�Ր_�̓́A���Ƃ͘�y�����K�����J���Ă��܂������A����7�N�ɍ��̏ꏊ�Ɉڂ��ꂽ�����ł��B

�K�͂͂���قǑ傫���͂���܂��A�ƂĂ��������������͋C�̂��������B��Ր_�Ђ̖T��ɂ͏�Ո�א_�Ђ�����A�Ԃ��������A�Ȃ镗�i�͋��s�̕�����ב�Ђ̃~�j�`���A�ł̂悤�ł��B

�����̂͂���ɂ́A���j�����ق̋`��ق�����A���ˊw�W�j�����͂��߁A����Ȑw���ۂ��C�Ȃǂ��W������Ă��܂��B

�ϗ��͗L���ł����A�w���ۂ͂��Ȃ�傫����������������̂ŋ����̂�����͂��Ќ��w���Ă݂Ă��������B

��y�����Y��Ɏ���ꂳ�ꂽ�L��Ȓ뉀�⍂��Ɍ��D��������̌i�F�͈ꌩ�̉��l����ł��B���˂ւ͓d�Ԃ̑��A�����w���璼�ʂ̍����o�X���o�Ă��āA�d�Ԃ�菭�����Ԃ͂�����܂����A�l�i����������m���ɍ����Ă�����̂ł������߁B���Љ���R�[�X�͂��������ȋ���������̂ŁA������̉^���s�������ɂȂ邱�Ƃ��ԈႢ�Ȃ��B�V�C�̂������ɕ����₷���C�𗚂��Ă��o�������������B

���̋L���̊֘AMEMO

- PR -

���̃X�|�b�g�ɍs�������I�Ǝv������g���x��jp�ł܂Ƃ߂Č����I

�������w�肵�Č���

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

����ł͕K���i⁈�֗��Ń��[�Y�i�u���ȃA���Ƃ�

HanaCell

����ł͕K���i⁈�֗��Ń��[�Y�i�u���ȃA���Ƃ�

HanaCell

������҂��ґ�ɁI�����̃z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

������҂��ґ�ɁI�����̃z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�Ƃ́H�\��̃R�c�́H

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�Ƃ́H�\��̃R�c�́H

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

(2024/4/16�X�V)

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

���E��Y�u�X�g���X�u�[���吹���v�̌��ǂ���K�C�h

by ���t �肦

���E��Y�u�X�g���X�u�[���吹���v�̌��ǂ���K�C�h

by ���t �肦

�A�E�O�X�u���N�u�V�F�b�c���[�{�a�v���R�R�l���̑s��ȃz�[���͕K���I

by Hiroko Oji

�A�E�O�X�u���N�u�V�F�b�c���[�{�a�v���R�R�l���̑s��ȃz�[���͕K���I

by Hiroko Oji

���{�����ݔ�ׁI�u�������z�e���l�G�ʁv���{���y�A�����O�v����

by �g���x��jp NEWS

���{�����ݔ�ׁI�u�������z�e���l�G�ʁv���{���y�A�����O�v����

by �g���x��jp NEWS

- �L�� -