-

�l�C��

�h���t���c�A�[�l�C��

�V�����c�A�[ -

-

-

�l�C��

�C�O�c�A�[ -

-

�l�C��

�h���t���c�A�[

�l�C��

�V�����c�A�[

�l�C��

�C�O�c�A�[

�ʐ^�F���� �B�i

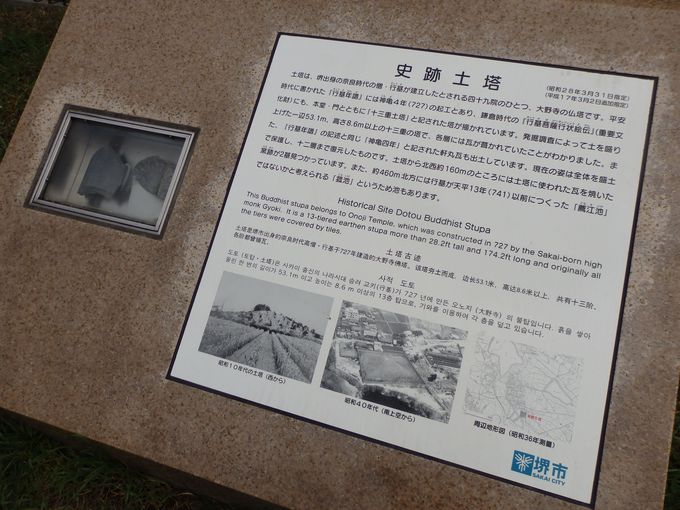

�n�}�������s���~�b�h�ƌ��ԈႤ����̎p�������u�y���v(�ǂƂ�)���ʒu����̂́A���{��s�̓y���������B�u�y���v�́A���n�o�g�̍��m�E�s��ɂ���Č������ꂽ�Ƃ�����쎛�̕����ł��B���q����ɍ��ꂽ�w�s���F�s��G�}�x�v�ɂ́A��쎛�̋����Ǝv�����ꏊ�Ɂu�\�O�d�y���v�ƋL���ꂽ�����`����Ă���A���ꂪ�y�����w�������Ă���ƌ����Ă��܂��B�w�s��N���x�ɂ��ƁA�N�H�͐_�T4�N�i727�j�B���@�����œޗǎ���̊��������������ꂽ���Ƃ�����A���̒z���͓ޗǎ���ł���ƍl�����Ă��܂��B

�`��͒��㕔��������Ȏl�p���̌`�����Ă���A��ӂ̒�����53.1���[�g���B������8.6���[�g���ȏ゠��A�\�O�w����Ȃ�y�̓��ł��������Ƃ��������Ă��܂��B�ގ��̌������Ƃ��Ă͓ޗnj��̓����i���Ƃ��j�≪�R���̌F�R���(���܂�܂�����)���������܂����A�e�w�Ƃ��̑O�ʂɊ���������Ă���͓̂Ɠ��ł��B

�������A���オ�o�ɂ�ēy�i�͕���A���炭�����ȕ��`�̌Õ��̂悤�ȏ�ԂƂ��Ă��葱���Ă��܂������A����10�N����10�N������ł����Ȃ�ꂽ�����������Ƃɂ��A�z�������̎p����݂�����܂����B�z�������Ɛ����O�̗l�q����ڂł킩��悤�ɁA���ꂼ��̏�Ԃ��������Č�����Ă��܂����A���̕����I�ȏ�Ԃ�����Ȍ���A�[�g���v���N�������A�y���ɂ��Ă̗\���m���������Ȃ����́A���̕s�v�c�Ȉ̗e�ɂ���������邱�Ƃł��傤�B

�ʐ^�F���� �B�i

�n�}�������ʐ^�͒z�������̎p���Č������ӏ��B�����̂悤�ɁA������Ȃ����̊����z�u����Ă���A�����̓y�������̓��Ƃ����ׂ��������ł��������Ƃ����������܂��B���������āA���̒z���ɂ͑�ʂ̊����K�v�ƂȂ�܂����A�y���̋߂��ɂ́A�y���ɕ������߂̊��Y�������Ղ���������Ă��܂��B�y���̒z���������ɑ�|����Ȃ��̂ł��������A���̂��Ƃ��������������ł��傤�B

�ʐ^�F���� �B�i

�n�}�������y���̈�p�ɂ́A���ۂɓy���̒f�ʂ������Ă��炦��X�y�[�X���݂����Ă��܂��B�����������ƁA���ۂɓy�����K�i��ɒz����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

�ʐ^�F���� �B�i

�n�}�������y���̘e�ɂ́A�����̂悤�ɁA�z�������̎p���Č������͌^���u����Ă��܂��B�͌^�Œ��ڂ������̂́A���㕔���ɓ�����\�O�w�ڂɔ��p�`�̌������������t�����Ă��邱�ƁB���̌`��͓ޗnj��E�@�����̖��a��h�R���̔��p���Ȃǂ��Q�l�ɂ��čČ�����Ă��܂����A���̓Ɠ��̎p����́A�y���̗B�ꖳ��̑��ݐ��������������܂��H

�ʐ^�F���� �B�i

�n�}������������_�A���ڂ������̂́A�����̈ē��B������̍����ɂ͔��@�����ɂ���č̎悳�ꂽ�z�������̊��̔j�Ђ��W������Ă��܂����A�����ǂ�����ƁA���ɕ��������܂�Ă���̂��A���킩��ɂȂ�ł��傤�B

�y�����甭�����ꂽ���̑����ɂ́A���̂悤�ȕ������L�������̂������܂��B���̐��A1,000�_�ȏ�I�����̑唼�͐l���ł���A�m���⍋���̂ق��A��ʏ����Ǝv�����l�̖��������܂��B����ł́A���̖��O�̑����́A�s��̎w���̂��ƁA�y���̒z���ɂ�����������l�X�ł���A�y���̊����ɍۂ��Ă݂�����̖������ɍ��݁A��[�����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B�z�������̗l�q�����̂��M�d�Ȏj���ł��ˁB

�y���̖��́A�����������������ł��傤���B�������A���̓Ɠ��̍\������j���͍����]������Ă���A���݂͍��̎j�Ղɂ��w�肳��Ă��܂��B���̂悤�ȋM�d�ȗ��j��Y�ł���y�������ۂɂ����ɂȂ�A����A�[�g�ƌ��ԈႦ��قǂ̓Ɠ��̈ӏ��̐��X�������\�������B

���̋L���̊֘AMEMO

- PR -

���̃X�|�b�g�ɍs�������I�Ǝv������g���x��jp�ł܂Ƃ߂Č����I

�������w�肵�Č���

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

Peach��5�`6�����_���ځI�������Ȃ��Z�[������

Peach

Peach��5�`6�����_���ځI�������Ȃ��Z�[������

Peach

������҂��ґ�ɁI�s���z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

������҂��ґ�ɁI�s���z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�\��J�n�I�\��̃R�c�́H

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�\��J�n�I�\��̃R�c�́H

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

(2024/4/19�X�V)

5�`6���͉B�ꂽ�l�C���s�V�[�Y���IPeach�ōs���������߂̍s����̓R�R

by �g���x��jp �ҏW��

5�`6���͉B�ꂽ�l�C���s�V�[�Y���IPeach�ōs���������߂̍s����̓R�R

by �g���x��jp �ҏW��

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

�e�n�̂����W���I���Ɂu����̊فv���O�����h�I�[�v��

by �g���x��jp NEWS

�e�n�̂����W���I���Ɂu����̊فv���O�����h�I�[�v��

by �g���x��jp NEWS

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

�G�ߌ���I�M�C�̉��N������荞�u���܂イ�v���V����

by �g���x��jp NEWS

�G�ߌ���I�M�C�̉��N������荞�u���܂イ�v���V����

by �g���x��jp NEWS

- �L�� -