-

�l�C��

�h���t���c�A�[�l�C��

�V�����c�A�[ -

-

-

�l�C��

�C�O�c�A�[ -

-

�l�C��

�h���t���c�A�[

�l�C��

�V�����c�A�[

�l�C��

�C�O�c�A�[

�X�V���F2019/04/24 15:32

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������S�m��U��������ꍇ�́A�܂��͎ԂŋS��R�r�W�^�[�Z���^�[�܂ōs���̂��œK�ł��B���]�Ԃ�o�C�N�ōs����Ă���������낵���ł��傤���A�r�������������̂ŋC��t���Ă��������ˁB

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������S��R�r�W�^�[�Z���^�[�́A�u�ӂ邳�Ǝ��R�݂̂��E�H�[�L���O�Z���^�[���v�Ɓu�W�����i�K�C�_���X�{�݁j�v����Ȃ��Ă��܂��B�x�e����g�C����������܂��̂ŁA�ŏ��Ƀr�W�^�[�Z���^�[�Ɋ���ď����W����邱�Ƃ����X�X���������܂��B

�ʐ^�́A�S�m��S�̖̂͌^�ł��B�r�W�^�[�Z���^�[�Œn�}����ɓ���āA����ɖ͌^�ł����悻�̋N���Ȃǂ����ɓ���Ă����ƁA�����Ƃ��̎Q�l�ɂȂ�܂���B�W�����̃��r�[�ɂ͖����̃��b�J�[������܂��B�ו����������́A�a���Ă������Ɨǂ��ł��傤�B

�ʐ^�F���� �}��

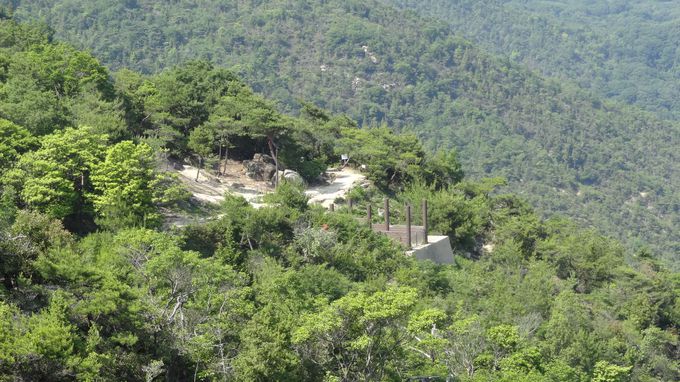

�n�}�������ʐ^�́A�w�K�L��i�r�W�^�[�Z���^�[����600m�j���猩������ł��B�R��ɂ�4�̏�傪����A���̒��ōł��L���ȏ��ł��B����8�i1997�j�N�̒����ŁA�V���ɔ������ꂽ���B�S�m�����R�[�X�ł́A���̊w�K�L�ꂩ�琼����ʂ̔����v���i���傩��ʐ^�E��֏���j���A��Ɋp�O�i�ʐ^���[�����j����k��ւƏ��鎞�v����2�̏����������܂��B����̗��ł́A���ǂ��낪�W��Ă��锽���v�������X�X�����܂��B����A����A���Ί_�A����A�����܂�̐Ί_�́A�K���ł��B

���Ȃ݂ɂ��̋S�m��́A�����Y�`���̓`���n��1�ł��B�S�̃��f���Ƃ��ꂽ�����i����j�ꑰ�́A���N����̓n���l�ŁA���̋S�m����ӂɏZ�ƌ����Ă��܂��B

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������Ñ�R��̏��̕���́A�ǂ��ƂȂ��ٍ��̍��肪���܂��ˁB����́A�ʘH���ʂ̐Ε~�A�Βi�A�~�Ȃǂ��Ȃ�ǍD�ȏ�ԂŎc���Ă��܂����B�����́A���@���������Ƃɐ킢�̂��߂̏�Ƒz�肵�A�ʐ^�̂悤�Ȍ`�ƂȂ�܂����B���i�̂���f���炵�����ł��ˁB

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������܂�ŁA�����̒���̂悤�ȕ��͋C�̔Œz�y�ۂ�~�B�{���ɂ���ȓy�ۂ╻���������̂��Ƌ�������܂��B�~�́A�J�������ǂ�����̂�h���ړI���������ƍl�����Ă��܂��B

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������ʐ^�́A�S�m��̌��ǂ����1�ł���u����v�ł��B�S�m��̓쑤6�J���ɐ݂����Ă��܂��B�����ɑς�����悤�ɉ����̓��O�ʂ�ΐς݁A�㕔�͔Œz�y�ۂɂȂ��Ă��܂��B�l�̉c�݂����������\�ł���ˁB

�ʐ^�F���� �}��

�n�}��������2���傩���300m�ŁA���ɓ������܂��B���ՂȂǂɂ́A�K�͂ƍ\����������悤�ɕ\������������Ă��܂��B�\���ɂ��锭�@�����̎ʐ^�Ȃǂ��Q�l�ɂȂ�܂���B�ʐ^�̓��ƑO�q�̐���́A�ו��̈Ⴂ�͂���܂����A�K�́E�\���Ƃ��ɓ������炢�ŁA�傫�ȏ��ł����B���āA2�̑s��ȏ��̂�������͂ǂ��炾�����̂ł��傤���H����Ȃ��Ƃ�z�����Ȃ�������̂��y���݂̂ЂƂł��B

�ʐ^�F���� �}��

�n�}����������ʂ�A�������̍��Ί_�A���哙�����Ȃ���A���̃`�F�b�N�|�C���g�̓���ցB�ʐ^�́A����A��5������߂������܂�̐Ί_�t�߂��獂�Ί_���B�e���Ă��܂��B���w���̏����ł́A���A���Ί_�A��3����A���Ί_�i�ʐ^�j�A��4����ƂȂ�܂��B�ʐ^�̍��Ί_�͎��ɒʉ߂��铌�傩�猩�グ��悤�Ȉʒu�ɂ���܂��B

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������O�q�̍��Ί_���瓌����B�e���Ă��܂��B����́A���E����Ɣ�ׂď��Ԃ�̖�ł��B����3�̖�Ƃ̈Ⴂ�́A���Ɋے���p���Ă���_�ł��B�܂��A�[����̎R���͍��ł����p����Ă���A���̎R���Ɠo�铹�i�S�m��z�铖���́j�́A�d�����Ă���\��������܂��B�Ñ�̓o�铹������̂��ʔ�����������܂���ˁB

�܂��A����̌��t�߂ɁA�u�b��H�[�Ձv������܂��B���̈�Ղ́A�S�m���z�����߂Ɏg�p��������̐����C�����s���Ă����ꏊ�ł��B9��̒b��F������A������悤�ɉ����������Ă��܂����B

�ʐ^�F���� �}��

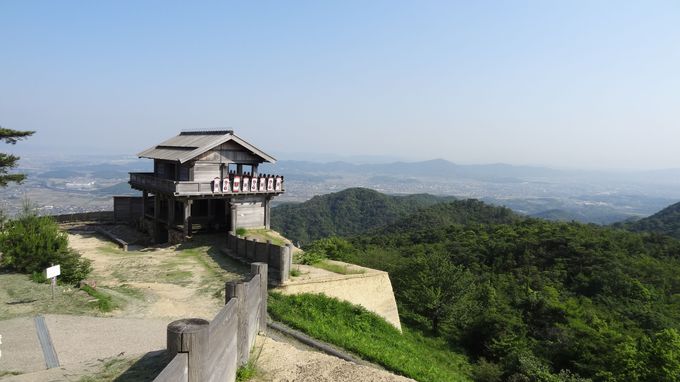

�n�}�������ʐ^�́A�S�m��ł����Ƃ��L���ȍ��Ί_�u�����܂�̐Ί_�v�ł��B�ቺ�𗬂�錌�z��̋}�R��ɐ��ɍ\�z����Ă��܂��B�������~���c���Ă��邱�Ƃ���A�����ɂ͌����͂Ȃ������ƍl�����Ă��܂��B

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������S�m��̂��鑍�Е���́A�Ñ��Ղ̕�ɂł��B�S�m��ɂ͐H�������ɂ�Ǘ����Ղł������b�Ό����Q������܂��B�����̌����́A�����ꑰ����炵�����ՂȂ̂ł��傤���H�ǂ�Ȑl�������������Ă����̂��z�����ĕ����Ɗy�����ł��ˁB�ʐ^�́A�����܂�̐Ί_�̏�̍L��B

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������ʐ^�́A����49m�̓y�ېՁB�����܂�̐Ί_����k��ւƌ������r���ɂ���܂��̂ŁA���������Ȃ��B

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������k��͗B��w�ʑ��ɂ�����B���̋K�͂Ƃ��ẮA����Ɠ����ł�⏬�Ԃ�ł��B�ʘH���ʂƂ��̑O�ʂ̒n�ʂ�1.7�`2.3m�̒i��������܂��B�i����݂��ēG�̐N�������ލ\���Łu����i�������j�v�ƌĂт܂��B����́A�Ñ㒩�N�̎R����̌��z�l���ł��B���̂悤�ȏ���Ղ́A���쌧�����s�́u������Ձv�A�������́u����Ձv�̖k�Ί_���ɂ��݂��܂��B

�܂��A�ʘH���ʉ��ɂ͔r���a���݂����Ă���A���{�̌Ñ�R��ł͏��̔�����ł��B

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������k�傩�牺�֍s���Ɓu�≮�v�Ƃ����ʂ̈�Ղւƍs���܂��B�����������ł́A�S�m����������̂��ړI�ł��̂ŁA�u�≮�v���ʂł͂Ȃ�����������ւƌ������܂��B��������ɂ͓����A7���̌��������݂��Ă���A���̂���5���͑q�ɂł����B���݂́A�b���c���Ă���݂̂ŁA�u�b�Ό����Q�v�ƌĂ�܂��B

�ʐ^�F���� �}��

�n�}�������ʐ^�́A�u�p�O�v����B�e��������ł��B����̋S�m�����R�[�X�̍Ō�̃|�C���g�ł��B

�p�O�́A�ȒP�Ɍ����Ɠ���Ȗh��{�݂ŁA����������̍U�����l�������{�݂ł��B���{�̌Ñ�R��ŏ��߂ċ�̓I�Ɋm�F���ꂽ�{�݂ƂȂ��Ă��܂��B�`���ɍʂ�ꂽ��̌Ñ�R��Ƃ�������������S�m��ł����A���j�I�ɂ������[���R��ł��邱�Ƃ�������܂���ˁB

����R�[�X������ƁA�Ñ�j�ւ̒m�I�D��S�����������A�f���炵�����߂ƐV�N�ȎR�̋�C�Ń��t���b�V�����ł��܂���B���Ўs�ɗ���ꂽ�為�ЁA�S�m��U������Ă݂Ă��������ˁB

�Z���F���R�����Ўs����1101-2

�d�b�ԍ��F0866-99-8566

�A�N�Z�X�F�k��/JR�g���������w�����5km�AJR���p/���Љw�ʼn��ԃ^�N�V�[�Ŗ�20���A��/���R�����ԓ��̉��R�E����IC�����8km�A���R�E����IC�o�����E�܁A����180�����������ʂi�݁A�������������_����k�֖�6km�B

2019�N4�����݂̏��ł��B�ŐV�̏��͌����T�C�g�Ȃǂł��m�F���������B

���̋L���̊֘AMEMO

- PR -

���̃X�|�b�g�ɍs�������I�Ǝv������g���x��jp�ł܂Ƃ߂Č����I

�������w�肵�Č���

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

Peach��5�`6�����_���ځI�������Ȃ��Z�[������

Peach

Peach��5�`6�����_���ځI�������Ȃ��Z�[������

Peach

������҂��ґ�ɁI�s���z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

������҂��ґ�ɁI�s���z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�Ƃ́H�\��̃R�c�́H

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�Ƃ́H�\��̃R�c�́H

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

(2024/4/18�X�V)

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

5�`6���͉B�ꂽ�l�C���s�V�[�Y���IPeach�ōs���������߂̍s����̓R�R

by �g���x��jp �ҏW��

5�`6���͉B�ꂽ�l�C���s�V�[�Y���IPeach�ōs���������߂̍s����̓R�R

by �g���x��jp �ҏW��

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

���j��ɋ��R�r�̌i�ρB��㋷�R�s���n�C�L���O�I

by �e�r �͌�

���j��ɋ��R�r�̌i�ρB��㋷�R�s���n�C�L���O�I

by �e�r �͌�

�V�����I�V�ܐ��Q���[�J�[�u��Î������͂��v�͂��݂₰�Ɂ�

by �g���x��jp NEWS

�V�����I�V�ܐ��Q���[�J�[�u��Î������͂��v�͂��݂₰�Ɂ�

by �g���x��jp NEWS

- �L�� -