-

�l�C��

�h���t���c�A�[�l�C��

�V�����c�A�[ -

-

-

�l�C��

�C�O�c�A�[ -

-

�l�C��

�h���t���c�A�[

�l�C��

�V�����c�A�[

�l�C��

�C�O�c�A�[

�X�V���F2018/08/02 15:29

�ʐ^�F���Ȃ��� ������

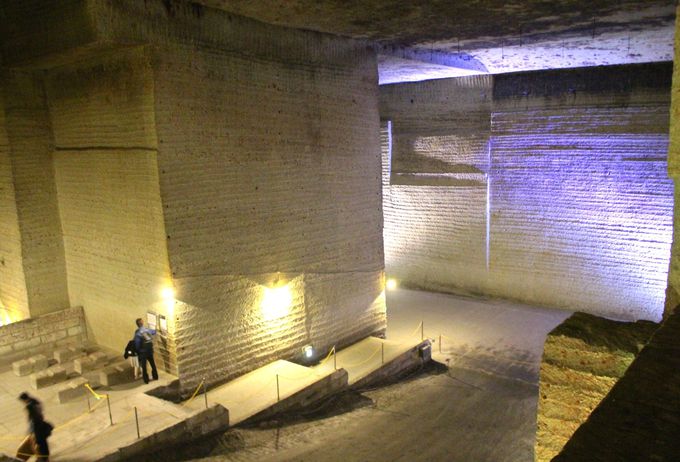

�n�}�������Ȗ،��F�s�{�s�ɂ����J�����ق́A�吳8�N���珺�a61�N�܂Ő̍̌@��Ƃ��Ċ��Ă����j�Ղł��B���݂͎����قƂ��Ĉ�ʌ��J����A�f���h���}�A�~���[�W�b�N�r�f�I�̎B�e�X�|�b�g�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B

2018�N5���ɂ́u�n�����{�̔閧��T�闷�@��J�Ε��������Â��܂��F�s�{�v�����{��Y�ɔF�肳��A�u��J�����فi�J�l�C�����}�̐Ώ�Ձj�v���\���������̈�ɁI���A���ڂ���Ă���X�|�b�g�Ȃ̂ł��B

�ʐ^�F���Ȃ��� ������

�n�}�������[���Ƃ���Œn��60m�Ɉʒu���A�̌@�{�݂̍L����20,000�������[�g���B��o���ꂽ�̐��́A�Ȃ��1000���{�ɂ��Ȃ�܂��I�z���ł��Ȃ��قǂ̐��ł��ˁB

�ٓ��̋C���͔N�ԕ��ς�7�x�ƁA�H�D�镞���Ȃ��Ɗ������炢�ł��B�Ăł��C����10�x�`13�x�قǁI�܂�ŗ①�ɂ̒��ɂ���悤�ȗ₽���ł����A���̊��������p����90,000�U�̐��{�Ă��B���ɕۊǂ��Ă������j�������������ł��B

�ʐ^�F���Ȃ��� ������

�n�}�������ΐ؏��K�ꂽ��A�����ǂ�����Ċy���߂����̂��H����Ȏ��́A���j�ɑz����y���Ă݂܂��傤�B

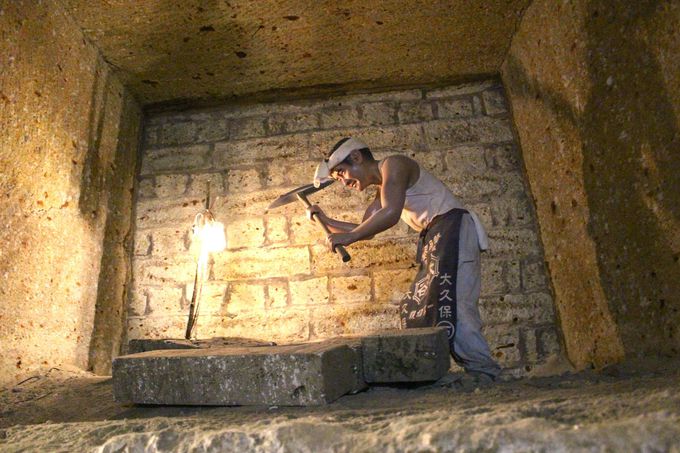

�Ⴆ�A�Εǂɍ��܂ꂽ���̏c���́A���a35�N�ȍ~�Ɂu�ۋ�������̌@�@�v�Ƃ����@�B�Ő�o�������Ղł��B��o������d�グ�܂ŁA�P�l������50�{�قǂ�S�����������ł��B

�@�B�����������O�͎�@��ō�Ƃ��s���Ă���A���̐��͂P�l�������10�{�قǂ������̂ŁA���Ȃ��Ƃ������I�ɂȂ������Ƃ��킩��܂��I

�ʐ^�F���Ȃ��� ������

�n�}��������@��ɂ��̌@��Ƃł̓c���n�V��N�T�r�Ȃǂ̐Ί�������邽�߂̓�����g���A�P�{�ɂ��A�Ȃ��4000����r���ӂ���������ł���B

�ʐ^�F���Ȃ��� ������

�n�}�������Εǂɒ��ڂ���ƁA���̌@�������Ղ��I

�̌@���@�ɂ͎�Ɂu�_���@��v�Ɓu����@��v������܂��B�c�ɐL�т��������ՂƂ��Ďc��u�_���@��v�́A�ŏ��ɗp������̌@�Z�p�ł��B���̂��߁A�V��ɋ߂���w���Ŋm�F�ł��܂��B�ꏊ�����܂�Ɓu����@��v�ň�w�����Ɍ@��i��ł����܂��B���Ȃ݂Ɏʐ^�ɂ��鉡���́A����@��̍��Ղł��B

�_���@��i�c���j�ƕ���@��i�����j�̍��Ղ�������|�C���g�́A�������܂ł悭�ώ@���邱�Ƃł��B�H����Ƃ������肵���̎p��z�����Ȃ���A���̗��j�ɑz����y���Ă݂܂��傤�B

�ʐ^�F���Ȃ��� ������

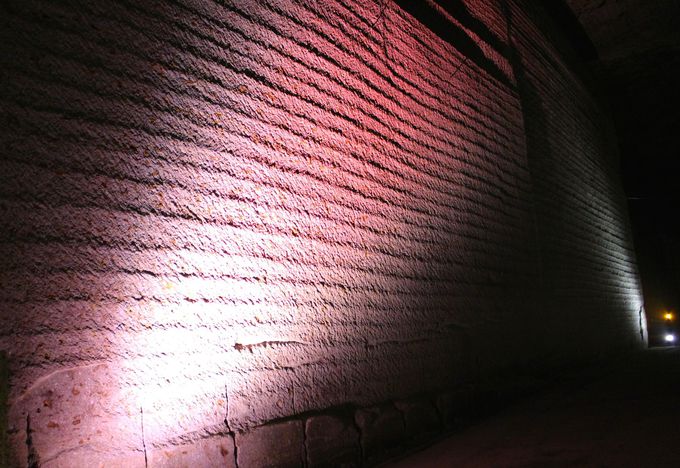

�n�}���������C�g�A�b�v���ꂽ�ٓ��́A�Β���̂�����ƒn���Ȉ�ۂ�180�x�����t�H�g�W�F�j�b�N�ȃX�|�b�g�Ƃ��āA�}�X���f�B�A�ɂ����グ����悤�ɂȂ�܂����I

�Ƃ炳���F�̈ڂ�ς��͎B�e���Ă��ĖO���邱�Ƃ�����܂���B�~�X�e���A�X�Ȓn�����{�́A�r���Ɉ͂܂ꂽ����Ƃ͂������ꂽ�̌����y���߂܂���B

���F�F�s�{�s����ψ��� ������

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/kikou�c�̌@���ꂽ�͉F�s�{�s����ӂ̒��ցI��J�́A�����ƏZ���J�g���b�N������A�����Ďʐ^�ɂ��鋌��J����Ȃǂ̐ނɎg���A�����ɑ傫���v�����܂����B�_�����̈����W���ł�30���ȏ�̐Α����A�Ȃ�A��������Ύ��鏊�ŏo��܂��B

�F�s�{�ό��̍ۂ́A�����ɓ_�݂���Α���̌����ɂ����ڂ��Ȃ���A�u��J�����فv�ŗ��j�������闷���y���݂܂��H

���Q�l���֘AMEMO�ɂ���A��J�̊֘A�X�|�b�g�ɂ��Ă̋L���������������B

�Z���F�Ȗ،��F�s�{�s��J��909

�d�b�ԍ��F028-652-1232

�c�Ǝ��ԁF

��4���`11����9:00�`17:00 (�ŏI����16:30�܂�) / ��12���`3����9:30�`16:30 (�ŏI����16:000�܂�)

�x�ٓ��F

��4���`11�������x / ��12���`3�������T�Ηj���i�Ηj�����Փ��̏ꍇ�����x�فj�A�N���E�N�n 12��25���`1��1��

�A�N�Z�X�F

JR�F�s�{�w����6�ԏ����u��J�E����s���v�ɏ�Ԃ��A��30���B�����F�s�{�w�E�����w�O�o�X����u��J�E����s���v�ɏ�Ԃ���20���B�u�����ٓ����v�o�X��ɂĉ��ԁA�k����5���B

���̋L���̊֘AMEMO

- PR -

���̃X�|�b�g�ɍs�������I�Ǝv������g���x��jp�ł܂Ƃ߂Č����I

�Ȗ،��֍s�����s�v����

�������w�肵�Č���

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

Peach��5�`6�����_���ځI�������Ȃ��Z�[������

Peach

Peach��5�`6�����_���ځI�������Ȃ��Z�[������

Peach

������҂��ґ�ɁI�s���z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

������҂��ґ�ɁI�s���z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�Ƃ́H�\��̃R�c�́H

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�Ƃ́H�\��̃R�c�́H

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

(2024/4/18�X�V)

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

5�`6���͉B�ꂽ�l�C���s�V�[�Y���IPeach�ōs���������߂̍s����̓R�R

by �g���x��jp �ҏW��

5�`6���͉B�ꂽ�l�C���s�V�[�Y���IPeach�ōs���������߂̍s����̓R�R

by �g���x��jp �ҏW��

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

���j��ɋ��R�r�̌i�ρB��㋷�R�s���n�C�L���O�I

by �e�r �͌�

���j��ɋ��R�r�̌i�ρB��㋷�R�s���n�C�L���O�I

by �e�r �͌�

�V�����I�V�ܐ��Q���[�J�[�u��Î������͂��v�͂��݂₰�Ɂ�

by �g���x��jp NEWS

�V�����I�V�ܐ��Q���[�J�[�u��Î������͂��v�͂��݂₰�Ɂ�

by �g���x��jp NEWS

- �L�� -