子どもたちの舞いも!奈良・春日大社「子供の日萬葉雅楽会」

子どもたちの舞いも!奈良・春日大社「子供の日萬葉雅楽会」

開催期間:05/05〜05/05

5月5日は「こどもの日」。全国各地で「こどもの日」にちなんだイベントがもよおされますが、奈良市の世界遺産・春日大社の境内にある「萬葉植物園」でも「子供…

練り行列や舞楽を堪能!奈良・東大寺の「聖武天皇祭」

練り行列や舞楽を堪能!奈良・東大寺の「聖武天皇祭」

開催期間:05/02〜05/02

ゴールデンウィーク真只中の世界遺産・東大寺は大勢の観光客で賑わいます。そんな5月2日、大仏殿では東大寺と深い縁のある聖武天皇の遺徳をしのぶ法要がとりお…

氷柱のなかをお魚が泳ぐ!?奈良市・氷室神社の「献氷祭」

氷柱のなかをお魚が泳ぐ!?奈良市・氷室神社の「献氷祭」

開催期間:05/01〜05/01

奈良市の「氷室神社(ひむろじんじゃ)」といえば、境内に咲き誇るしだれ桜でその名を知る方も多いでしょう。しかし、しだれ桜だけが氷室神社の魅力ではありませ…

十三詣りで学力向上!お子様の成長を祈願する奈良「弘仁寺」

十三詣りで学力向上!お子様の成長を祈願する奈良「弘仁寺」

「十三詣り(じゅうさんまいり)」という行事、ご存知ですか?関西では古くよりおこなわれてきた仏教行事で、近年、ふたたび脚光を浴びています。奈良では「弘仁…

4月8日はお釈迦様の誕生日!奈良の「花まつり(仏生会)」

4月8日はお釈迦様の誕生日!奈良の「花まつり(仏生会)」

4月8日は仏教の開祖・お釈迦様の誕生日。日本では、毎年4月8日には、各地の寺院でその生誕を祝う「仏生会」「灌仏会」がいとなまれます。その法要は一般には…

延々と続く光景は圧巻!奈良市「佐保川の桜並木」でお花見を

延々と続く光景は圧巻!奈良市「佐保川の桜並木」でお花見を

「佐保川(さほがわ)」といえば、奈良盆地の北部を南北に流れる河川の一つ。『万葉集』の題材となることも多く、奈良の歴史と深く結びついた河川であるといえま…

華やかな天平時代との共演!奈良の世界遺産「平城宮跡」の桜

華やかな天平時代との共演!奈良の世界遺産「平城宮跡」の桜

奈良の春といえば、次の万葉歌を思い浮かべる人も多いはず。 「あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり」(小野老) 実は奈良には、その景観に…

奈良市のおすすめホテル20選 世界遺産巡りにも便利で快適!

奈良市のおすすめホテル20選 世界遺産巡りにも便利で快適!

奈良観光のメッカは東大寺や興福寺、春日神社などの世界遺産があるエリア。観光スポットは集中していますが、1つ1つが広くて見どころも多いので、宿泊してゆっ…

鄙びた小さな古刹に国宝が!奈良「海龍王寺」の“五重小塔”

鄙びた小さな古刹に国宝が!奈良「海龍王寺」の“五重小塔”

海龍王寺は、平城宮の北東の隅にあることから隅寺・隅院とも称された古刹です。境内には、創建当初からの建物である西金堂と、堂内に安置されている五重小塔が残…

何を投げてる?奈良・東大寺「お水取り(修二会)」の日中法要

何を投げてる?奈良・東大寺「お水取り(修二会)」の日中法要

関西に春を呼ぶ祭といわれる東大寺二月堂の「お水取り(修二会)」。3月1日からはじまる本行では、二月堂とその周辺で数々の法要がとりおこなわれますが、夜の…

奈良「月ヶ瀬梅渓 梅まつり」でミニウォーキングを楽しもう!

奈良「月ヶ瀬梅渓 梅まつり」でミニウォーキングを楽しもう!

奈良県奈良市月ヶ瀬にある「月ヶ瀬梅渓」は、関西屈指の梅林として有名で、毎年2月中旬から3月下旬にかけては「梅まつり」が開催されます。名張川(五月川)を…

奈良に春を告げる伝統行事・東大寺 二月堂「修二会」

奈良に春を告げる伝統行事・東大寺 二月堂「修二会」

東大寺二月堂の修二会(しゅにえ)は、752年(天平勝宝4年)に東大寺を開山した良弁僧正(ろうべんそうじょう)の高弟、実忠和尚(じっちゅうかしょう)によ…

奈良公園を包む瑠璃色の光「しあわせ回廊なら瑠璃絵」に行こう!

奈良公園を包む瑠璃色の光「しあわせ回廊なら瑠璃絵」に行こう!

奈良公園で、2月上旬に開催される「しあわせ回廊なら瑠璃絵」は真冬の一大イベントです。会場内では、シルクロードを経て、奈良に伝えられた青い宝石「瑠璃」を…

迫力満点の建築美!奈良「二月堂」で悠久の歴史を体感

迫力満点の建築美!奈良「二月堂」で悠久の歴史を体感

東大寺二月堂(とうだいじにがつどう)は奈良の大仏がある大仏殿から東に5分ほど歩いた場所に位置しています。平成17年に国宝に指定された二月堂は、斜面に張…

大花火の打ち上げも!奈良に早春の訪れを告げる「若草山焼き」

大花火の打ち上げも!奈良に早春の訪れを告げる「若草山焼き」

毎年1月第4土曜日に行われる「若草山焼き行事」は、春日大社、興福寺、東大寺の神仏が習合し、先人の鎮魂と慰霊および奈良全体の防火と世界の人々の平安を祈る…

奈良・飛火野の冬の風物詩「鹿寄せ」で古都の朝を満喫!

奈良・飛火野の冬の風物詩「鹿寄せ」で古都の朝を満喫!

奈良公園・春日大社の境内にある「飛火野」には、たくさんの鹿が生息しています。この飛火野で、冬の風物詩として開催されている伝統行事に「鹿寄せ」があります…

何だコレ!?珍しい風習を残す奈良・佐紀地区「砂モチ」

何だコレ!?珍しい風習を残す奈良・佐紀地区「砂モチ」

新しい年を迎えるにあたり、暮れも押し迫った時期に「正月迎え」の準備(迎春準備)をおこなうことは、全国どこでも同じでしょう。しかし、新しく運び込まれた清…

商売繁盛で笹を持って来い!「ならまち」の南市“初戎”

商売繁盛で笹を持って来い!「ならまち」の南市“初戎”

「初戎(初恵比寿)」といえば、商売繁盛を願う新春恒例の年中行事として、特に西日本各地でとりおこなわれています。関西では「えべっさん」の愛称で親しまれる…

寺と神社まとめて初詣!お風呂やバラ園もある奈良「霊山寺」

寺と神社まとめて初詣!お風呂やバラ園もある奈良「霊山寺」

奈良市の初詣先といえば、みなさん、どこを思い浮かべるでしょうか?春日大社?東大寺?今回、ご紹介する霊山寺は奈良時代創建の古刹。もちろん、お正月も初詣先…

国宝・本堂の堂内拝観も可能!お正月は奈良「長弓寺」へ初詣

国宝・本堂の堂内拝観も可能!お正月は奈良「長弓寺」へ初詣

たくさんの社寺がひしめく奈良は、新年を迎えるとたくさんの初詣客で賑わいます。奈良市の西部地区にある長弓寺にも県外からたくさんの参拝者が訪れ、お正月なら…

運慶のデビュー作も!奈良・柳生街道「円成寺」は紅葉の名所

運慶のデビュー作も!奈良・柳生街道「円成寺」は紅葉の名所

奈良県奈良市の柳生街道沿いに位置する「円成寺(えんじょうじ)」は、平安時代中期の創建と伝わる名刹です。境内にある国の名勝に指定された庭園は、浄土式と舟…

雉も供物!?奈良・春日若宮おん祭「大宿所祭」

雉も供物!?奈良・春日若宮おん祭「大宿所祭」

春日若宮おん祭とは、奈良・春日大社の摂社である若宮社でおこなわれる例祭のこと。毎年12月17日には華麗な時代装束を身にまとった人々による「お渡り式」な…

仏像を着付ける!?奈良国立博物館「とくべつワークショップ」

仏像を着付ける!?奈良国立博物館「とくべつワークショップ」

奈良国立博物館といえば、日本を代表する仏教美術系の国立博物館として、その名を知る方も多いでしょう。奈良国立博物館では、年数回、大規模な特別展がもよおさ…

紅葉も一緒に楽しもう!奈良・霊山寺「秋薔薇と秘仏宝物展」

紅葉も一緒に楽しもう!奈良・霊山寺「秋薔薇と秘仏宝物展」

奈良市の霊山寺といえば、奈良時代に創建された古刹として知られるところ。広い境内には薔薇園も併設されており、初夏になると、薔薇を愛でようと多くの参詣者で…

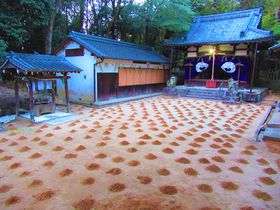

秋の野外で舞楽を!奈良・萬葉植物園「文化の日萬葉雅楽会」

秋の野外で舞楽を!奈良・萬葉植物園「文化の日萬葉雅楽会」

奈良市の世界遺産・春日大社の一角に「萬葉植物園」と呼ばれる植物園があります。萬葉植物園では『萬葉集』にちなんだ季節の草花を楽しめますが、そんな園内で、…

大人の癒し自然スポット!奈良「吉城園」で紅葉を楽しもう

大人の癒し自然スポット!奈良「吉城園」で紅葉を楽しもう

吉城園(よしきえん)は奈良公園のそばに位置する日本庭園です。「池の庭」「苔の庭」「茶花の庭」という趣の異なる3つの庭と奈良県の有形文化財に指定されてい…

へのへのもへじが人身御供!?奈良・倭文神社「蛇祭り」

へのへのもへじが人身御供!?奈良・倭文神社「蛇祭り」

秋になると、全国各地で秋祭りがとりおこなわれます。そんな秋祭りのなかにあって、大蛇に人身御供を捧げる光景を連想させる秋祭りが奈良市にあること、ご存知で…

“コスモスグラスキューブ”が美しい!奈良「般若寺」の秋

“コスモスグラスキューブ”が美しい!奈良「般若寺」の秋

奈良県奈良市にある般若寺(はんにゃじ)は、飛鳥時代に創建された古刹で、四季折々の花が楽しめる花の寺です。とくに秋のコスモスは有名で「コスモス寺」と呼ば…

奈良の絶景を堪能できる「若草山」は紅葉も見逃せない!

奈良の絶景を堪能できる「若草山」は紅葉も見逃せない!

若草山(わかくさやま)は、広大な敷地を持つ奈良公園の東端に位置します。山頂まで342メートルという比較的標高の低い山のため、家族連れや初心者でも山登り…

手に汗握る大捕り物!奈良の秋を彩る「鹿の角きり」

手に汗握る大捕り物!奈良の秋を彩る「鹿の角きり」

秋になると、奈良市ではさまざまな行事や祭礼がもよおされます。とりわけ、ご覧いただきたいのが、春日大社の境内の一角でもよおされる「鹿の角きり」。逃げまわ…

- 広告 -

このスポットに行きたい!と思ったらトラベルjpでまとめて検索!

条件を指定して検索

- 広告 -

(2024/4/19更新)