-

җlӢCӮМ

Ҹh”‘•tӮ«ғcғAҒ[җlӢCӮМ

җVҠІҗьғcғAҒ[ӮЁӮ·Ӯ·ӮЯ“БҸW

-

-

-

җlӢCӮМ

ҠCҠOғcғAҒ[ -

-

җlӢCӮМ

Ҹh”‘•tӮ«ғcғAҒ[

җlӢCӮМ

җVҠІҗьғcғAҒ[

ӮЁӮ·Ӯ·ӮЯ“БҸW

җlӢCӮМ

ҠCҠOғcғAҒ[

ҚXҗV“ъҒF2020/10/22 13:51

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

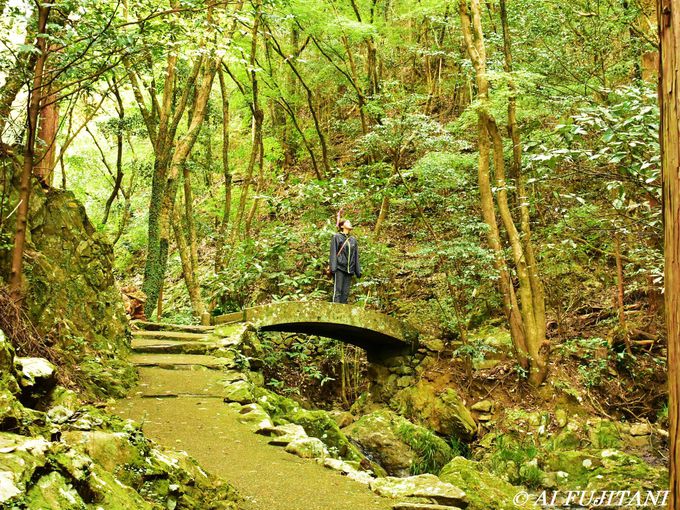

’nҗ}ӮрҢ©ӮйӮЁҲЙҗЁҺQӮиӮӘ—¬ҚsӮөӮҪҚ]ҢЛҺһ‘гҒA“БӮЙ1830”NӮНҒu•¶җӯӮМӮЁҲьҺQӮиҒvӮЖӮөӮД400–ңҗlҲИҸгӮӘҲЙҗЁҗ_Ӣ{ҺQ”qӮрүКӮҪӮөӮЬӮөӮҪҒBӮЖӮНҢҫӮБӮДӮа“–ҺһӮМӮЁҲЙҗЁҺQӮиӮН’ҙҚӮҠz—·ҚsҒBҲк”КҸҺ–ҜӮӘӢCҠyӮЙҚsӮҜӮйӮаӮМӮЕӮНӮИӮўҸгӮЙҒAӢгҸBӮ©ӮзӮМҺQ”qӮН–ІӮМӮЬӮҪ–ІӮЖӮўӮӨғҢғxғӢӮМ—·ӮЕӮөӮҪҒB

ҒuҲк”КҸҺ–ҜӮЕӮаӢCҠyӮЙӮЁҲЙҗЁҺQӮиӮрүКӮҪӮ№ӮИӮўӮҫӮлӮӨӮ©ҒHҒv

Ӯ»ӮсӮИҺvӮўӮрҢіӮЙӮөӮДҒA1834”NҒAҚЎӮЙ‘ұӮӯ‘е•ӘҢ§ӢьҺwӮМҚg—t–јҸҠҒu”’”nҢkҒvӮӘүPӢnҺsӮЙ’aҗ¶ӮөӮЬӮөӮҪҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©ӮйҲЙҗЁҗ_Ӣ{ҠOӢ{ӮМ–LҺу•Pҗ_ҒiӮЖӮжӮӨӮҜӮРӮЯӮМӮ©ӮЭҒjӮМ•Ә—мӮрвJӮйӮҪӮЯҒAҗГҺвӮіӮЖҢiҠПӮМ”ьӮөӮўҺР’nӮМ‘I’иӮрҚsӮўҒAҢk’JӮрҗШӮиҠJӮ«ҒAҺР“aӮрҠ®җ¬ӮіӮ№ҒAӮ»ӮМҺQ“№Ӯаҗ®”хӮрӮөӮҪӮМӮӘҒAүPӢnҺsҠX’nӮМҸӨҗlӮр’ҶҗSӮЖӮөӮҪ—LҺuӮҪӮҝҒBӮ»ӮМ’ҶҗS“I‘¶ҚЭӮҫӮБӮҪӢҙ–{җ^•FӮМҺq‘·ӮНҒAҢ»ҚЭӮЕӮавKҸ¶ҒiӮөӮөӮеӮӨҒjӮЖӮөӮДҒA”’”nҢk“аӮЙӮ Ӯй‘еҗ_Ӣ{ӮрҺзӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©Ӯй”’”nҢkӮН“ьӮиҢыӮ©ӮзҒAҚg—tӮМ”ьӮөӮіӮӘҠ¬”\ӮЕӮ«ӮйҺRӮМ’Ҷ• ӮЙӮ Ӯй’rӮМӮЩӮЖӮиӮЬӮЕ20•ӘӮаӮ©Ӯ©ӮзӮИӮў“№’цҒBҸгӮиҗiӮЯӮДӮўӮӯӮЙӮВӮкҒAҚg—tӮМ‘NӮвӮ©ӮіӮӘ‘қӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒBӮ»ӮМҚlӮҰ”ІӮ©ӮкӮҪүүҸoӮЖ”ьӮөӮіӮр–ЎӮнӮўӮИӮӘӮзғnғCғLғ“ғOӮрҠyӮөӮсӮЕӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©ӮйҗОҚHӮҫӮБӮҪӢҙ–{ҺҒӮӘ’ҶҗSӮЖӮИӮБӮДүЛӮҜӮҪҗОӢҙӮН‘S•”ӮЕ8ҠоҒBҢҡҗЭ“–ҺһҒAҲЙҗЁҗ_Ӣ{Һь•УӮЙүЛӮ©ӮБӮДӮўӮҪҺАҚЫӮМӢҙӮ©ӮзӮ»ӮМ–јӮрӮЖӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©ӮйҗОӢҙӮМҢ`ҸуӮНӮ·ӮЧӮДӮӘҲЩӮИӮБӮДӮўӮДҒAҚ]ҢЛҺһ‘гӮМҗlҒXӮМ—VӮСҗSӮаӮӨӮ©ӮӘӮҰӮЬӮ·ҒBҚӮ’бҚ·ӮМӮ ӮйҺQ“№ӮЕӮНҺһҗЬүәӮр”`Ӯ«ҚһӮсӮЕӮЭӮҪӮиҒAҢгӮлӮрҗUӮи•ФӮБӮДӮЭӮйӮМӮаӮЁӮ·Ӯ·ӮЯҒBӮ»ӮМҸкӮЙ—§ӮВӮЖҺvӮнӮёҗgӮӘӮ·ӮӯӮсӮЕӮөӮЬӮӨӮжӮӨӮИғXғҠғҠғ“ғOӮИҗОӢҙӮаӮ ӮйӮсӮЕӮ·ӮжҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©ӮйҗlҚH“IӮИҢҡ’z•ЁӮЖҳМӮСҺвӮСӮрҠҙӮ¶ӮіӮ№ӮйҺ©‘R”ьӮМ—ZҚҮӮұӮ»ӮӘҒA”’”nҢkӮМҢ©ӮЗӮұӮлӮМҲкӮВӮЖӮаӮўӮҰӮйӮЕӮөӮеӮӨҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©Ӯй”’”nҢkӮЕӮН‘еҸ¬3ӮВӮМ‘кӮаҢ©ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB“БӮЙүJӮМ—Ӯ“ъӮНҗ…—КӮа–L•xӮЕҒAӮіӮзӮЙ•—ҸоӮМӮ ӮйҢiҗFӮр—ХӮЮӮұӮЖӮаҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©ӮйҢіҒXҒu”’”nҢkҒvӮНҒAҺRӮМҠпҠвӮрҠ„ӮБӮДҗЁӮўӮжӮӯ—¬Ӯк—ҺӮҝӮйҗ…ӮрҒA–ШҒXӮМҠФӮрӢмӮҜ”ІӮҜӮй”’”nӮЙӮИӮјӮзӮҰӮД–јӮГӮҜӮзӮкӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©ӮйҲЙҗЁҗ_Ӣ{Ӯр—¬ӮкӮйҢЬҸ\—йҗмӮ©Ӯз–јӮГӮҜӮзӮкӮҪҒuҢЬҸ\—й‘кҒvӮНҒA3ӮВӮМ‘кӮМ’ҶӮЕӮаҲк”ФҚӮ’бҚ·ӮӘӮ ӮиҒA‘кӮВӮЪӮЙ—¬Ӯк—ҺӮҝӮйҗ…—¬ӮЙ•—ҸоӮӘӮ ӮйӮЖӮөӮДҒAҸ¬ӮіӮўӮИӮӘӮзӮа‘кғ}ғjғAӮЙҗlӢCӮМғXғ|ғbғgӮЕӮ·ҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©ӮйүҪӮЖӮўӮБӮДӮаҸHӮМ”’”nҢkӮН•KҢ©ҒIҢk—¬ӮрҠҲӮ©ӮөӮҪҺQ“№ӮвҒAҲЙҗЁҗ_Ӣ{—R—ҲӮМ–ј‘OӮМӢҙӮМҗ”ҒXӮрҚЕӮаҚКӮБӮДӮӯӮкӮйӮМӮӘӮвӮНӮиҚg—tӮЕӮ·ҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

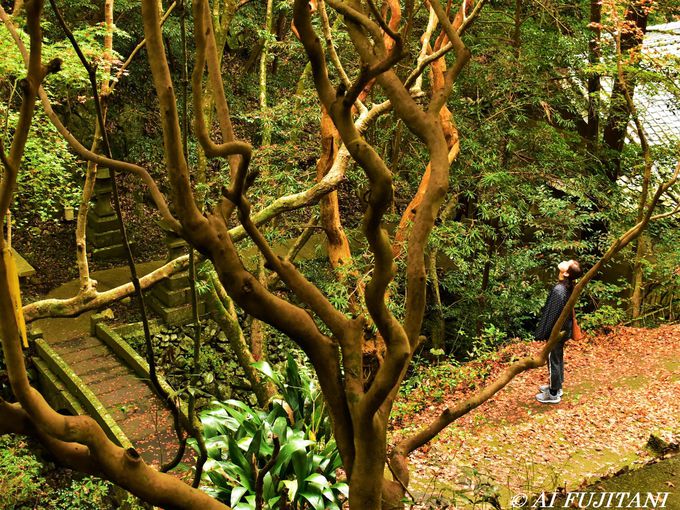

’nҗ}ӮрҢ©ӮйӮаӮҝӮлӮсҚg—tҺч–ШӮаӮ»ӮМҢ©ӮҰ•ыӮрҢvҺZӮөӮҪӮӨӮҰӮЕҒAҚ]ҢЛҺһ‘гӮМ—LҺu’BӮЙҗAҺчӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB“oӮиҢыӮ©ӮзӮН–ШҒXӮрүәӮ©ӮзҢ©ҸгӮ°ӮйҠp“xӮЙӮИӮиӮЬӮ·ӮӘҒA‘еҗ_Ӣ{ӮМӢ«“аӮ©ӮзӮНҒAӮЬӮіӮЙҚg—tӮрҢ©үәӮлӮ·Ң`ӮЙҒBҺКҗ^ӮМӮжӮӨӮЙҗF•tӮўӮҪ–ШҒXӮӘгOҹ~ӮМӮжӮӨӮЙҠбүәӮЙҚLӮӘӮиӮЬӮ·ҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©Ӯй”’”nҢkҺUҚфӮМғSҒ[ғӢӮНҒAғӮғ~ғWӮИӮЗӮМҚg—tҺч–ШӮЙҲНӮЬӮкӮҪҸ¬ӮіӮИ’rӮМӮ ӮйҸкҸҠӮЕӮ·ҒB•—ӮМӮИӮў“ъӮЙӮНҗ…–КӮӘӢҫӮМӮжӮӨӮЙӮИӮиҒAӮ»ӮұӮЙҺКӮйҢхҢiӮрҺыӮЯӮжӮӨӮЖҒAғJғҒғү•РҺиӮЙ‘ҪӮӯӮМғnғCғJҒ[ӮӘ–KӮкӮЬӮ·ҒB

ҺКҗ^ҒF“Ў’J ҲӨ

’nҗ}ӮрҢ©ӮйҢk’JӮМҚвӮрҸгӮӘӮиӮ«ӮБӮДҢ©ӮҰӮйӮМӮӘӮұӮМҺКҗ^ӮМ•—ҢiҒBӮөӮ©ӮөҚg—tҺBүeӮЙӮЁӮ·Ӯ·ӮЯӮИӮМӮНҒAҺАӮНӮұӮМ’rӮМ‘ОҠpҗьҸгӮМҸкҸҠӮИӮМӮЕӮ·ҒB

ҸгӮиӮВӮўӮД—§ӮБӮДӮўӮҪҸкҸҠӮМҗ^ҸгӮЙӮН‘ҪӮӯӮМҚg—tҺч–ШӮӘӮ ӮйӮҪӮЯҒAҗ…–КӮЙӮНӮ»ӮМҗFҚК–LӮ©ӮИ–ШҒXӮӘгY—нӮЙҺКӮөҸoӮіӮкӮЬӮ·ҒB

—lҒXӮИҠp“xӮЕ”ьӮөӮў•—ҢiӮр•`Ӯ«ӮҫӮ·’rӮМҺьҲНӮМҺUҚфӮаҗҘ”сҠyӮөӮсӮЕӮЭӮДӮӯӮҫӮіӮўҒB

Ӯ»ӮөӮДҒAҺһҠФӮЖ‘М—НӮЙ—]—TӮӘӮ Ӯй•ыӮЙҒAӮіӮзӮЙғ`ғғғҢғ“ғWӮөӮДӮўӮҪӮҫӮ«ӮҪӮўҸкҸҠӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB

Ӯ»ӮкӮН”’”nҢkӮМӮ Ӯйҗ…ғ–ҸйҺRӮМҺR’ё“W–]‘дӮЕӮ·ҒB”’”nҢkӮМ’rӮ©Ӯз•Ь‘•ӮіӮкӮҪҺФ“№ӮЙ”ІӮҜҒAӮіӮзӮЙ30•ӘӮЩӮЗҸгӮйӮЖ“W–]‘дӮЙ“һ’…ӮөӮЬӮ·ҒBӮ»ӮұӮ©ӮзӮНүPӢnӮМҸйүә’¬ҒAӮіӮзӮЙӮН–LҢгҗ…“№ӮЙӮЫӮБӮ©Ӯи•ӮӮ©ӮФ“ҮҒXӮЬӮЕҢ©“nӮ·ӮұӮЖӮӘҒB

—б”N11ҢҺ’ҶҒ`үәҸ{ӮӘҚg—tӮМҢ©ӮІӮлӮЖӮИӮй”’”nҢkҒB“пҲХ“xӮа’бӮўғnғCғLғ“ғOғRҒ[ғXӮИӮМӮЕҒAӮәӮР”ј“ъӮ©ӮҜӮДҗОӢҙҒA‘кҒAҚg—tҒAҗвҢiӮЖҒAӮ»ӮМ‘SӮДӮрҠyӮөӮсӮЕӮЭӮДӮӯӮҫӮіӮўҒB

ҸZҸҠҒF‘е•ӘҢ§үPӢnҺs‘еҺҡ‘O“c

ғAғNғZғXҒi“oӮиҢыӮЬӮЕҒjҒFJRҸгүPӢnүwӮ©Ӯз“k•а25•Ә/JRүPӢnүwӮ©Ӯзғ^ғNғVҒ[ӮЕ–с10•Ә

2020”N10ҢҺҢ»ҚЭӮМҸо•сӮЕӮ·ҒBҚЕҗVӮМҸо•сӮНҢцҺ®ғTғCғgӮИӮЗӮЕӮІҠm”FӮӯӮҫӮіӮўҒB

ӮұӮМӢLҺ–ӮМҠЦҳAMEMO

- PR -

ҚІ”ҢҺsӮМӮЁӮ·Ӯ·ӮЯғrғWғlғXғzғeғӢ6‘I ӮЁӮаӮДӮИӮөӮӘӮӨӮкӮөӮўҒI

‘е•ӘҺsӮМӮЁӮ·Ӯ·ӮЯғrғWғlғXғzғeғӢ10‘I ӮЁӮсӮ№ӮсҢ§ӮЕҠiҲАғXғeғCӮрҒI

‘е•ӘӮМғOғӢғҒӮӘҠyӮөӮЯӮйғҢғXғgғүғ“&ғXғCҒ[ғc“X10‘I –ј•ЁӮаҠC‘NӮаҒI

‘е•ӘҢ§ӢьҺwӮМӮЁүФҢ©ғXғ|ғbғgүPӢnҺsҒIӮЁӮ·Ӯ·ӮЯҚчӮМ–јҸҠӮR‘I

Қ]ҢЛӮ©Ӯз‘ұӮӯҸйүә’¬ӮЖҗ—ҸьӮиҒI‘е•ӘҒEүPӢnҒuӮӨӮ·Ӯ«җ—ӮЯӮ®ӮиҒv

“ъ–{–йҢiҲвҺYӮрҠПӮЙҚsӮұӮӨҒI‘е•ӘҒuӮӨӮ·Ӯ«’|ҸӘҒvӮЕҸH–йӮМжТ‘тҺU•а

ӮұӮМғXғ|ғbғgӮЙҚsӮ«ӮҪӮўҒIӮЖҺvӮБӮҪӮзғgғүғxғӢjpӮЕӮЬӮЖӮЯӮДҢҹҚхҒI

‘е•ӘҢ§ӮЦҚsӮӯ—·Қsғvғүғ“

ҸрҢҸӮрҺw’иӮөӮДҢҹҚх

5ҢҺӮЙҚsӮ«ӮҪӮўҒIӮЁӮ·Ӯ·ӮЯӮМҚ‘“а—·ҚsҗжӮрӮІҸРүо

5ҢҺӮЙҚsӮ«ӮҪӮўҒIӮЁӮ·Ӯ·ӮЯӮМҚ‘“а—·ҚsҗжӮрӮІҸРүо

PeachӮН5Ғ`6ҢҺӮӘ‘_Ӯў–ЪҒIҢ©“ҰӮ№ӮИӮўғZҒ[ғӢҸо•сӮа

Peach

PeachӮН5Ғ`6ҢҺӮӘ‘_Ӯў–ЪҒIҢ©“ҰӮ№ӮИӮўғZҒ[ғӢҸо•сӮа

Peach

ӮҝӮеӮБӮТӮижТ‘тӮЙҒI“s“ағzғeғӢӮЕғIғXғXғҒӮөӮҪӮўғAғtғ^ғkҒ[ғ“ғeғBҒ[ӮНӮұӮұ

ӮҝӮеӮБӮТӮижТ‘тӮЙҒI“s“ағzғeғӢӮЕғIғXғXғҒӮөӮҪӮўғAғtғ^ғkҒ[ғ“ғeғBҒ[ӮНӮұӮұ

Ӯ«ӮЬӮЬӮЙӮРӮЖӮи—·ӮНӮўӮ©ӮӘ!? ӮЁӮ·Ӯ·ӮЯ—·Қsҗжғүғ“ғLғ“ғO

Ӯ«ӮЬӮЬӮЙӮРӮЖӮи—·ӮНӮўӮ©ӮӘ!? ӮЁӮ·Ӯ·ӮЯ—·Қsҗжғүғ“ғLғ“ғO

үДӢxӮЭӮНӮЗӮұӮЙҚsӮӯҒHӮўӮЬҗlӢCӮМҠCҠO—·ҚsҗжӮНӮұӮұӮҫ

үДӢxӮЭӮНӮЗӮұӮЙҚsӮӯҒHӮўӮЬҗlӢCӮМҠCҠO—·ҚsҗжӮНӮұӮұӮҫ

ӮўӮҙӮЖӮўӮӨҺһҲАҗSҒI—·ҚsғLғғғ“ғZғӢ•ЫҢҜӮр“O’к”дҠr

ӮўӮҙӮЖӮўӮӨҺһҲАҗSҒI—·ҚsғLғғғ“ғZғӢ•ЫҢҜӮр“O’к”дҠr

җОҗмҢ§ӮМүһүҮҠ„Ғg‘ж2’eҒh—\–сҠJҺnҒI—\–сӮМғRғcӮНҒH

җОҗмҢ§ӮМүһүҮҠ„Ғg‘ж2’eҒh—\–сҠJҺnҒI—\–сӮМғRғcӮНҒH

ҸT––—·ӮЙӮЁӮ·Ӯ·ӮЯҒIҺс“sҢ—Ӯ©ӮзӮаҚsӮ«ӮвӮ·Ӯў—·ҚsҗжӮЖӮНҒH

ҢQ”nҢ§

ҸT––—·ӮЙӮЁӮ·Ӯ·ӮЯҒIҺс“sҢ—Ӯ©ӮзӮаҚsӮ«ӮвӮ·Ӯў—·ҚsҗжӮЖӮНҒH

ҢQ”nҢ§

(2024/4/20ҚXҗV)

5Ғ`6ҢҺӮНүBӮкӮҪҗlӢC—·ҚsғVҒ[ғYғ“ҒIPeachӮЕҚsӮӯӮЁӮ·Ӯ·ӮЯӮМҚsӮ«җжӮНғRғR

by ғgғүғxғӢjp •ТҸW•”

5Ғ`6ҢҺӮНүBӮкӮҪҗlӢC—·ҚsғVҒ[ғYғ“ҒIPeachӮЕҚsӮӯӮЁӮ·Ӯ·ӮЯӮМҚsӮ«җжӮНғRғR

by ғgғүғxғӢjp •ТҸW•”

ғAғҒғҠғJҒEғnғҸғCӮЕҲАӮӯӮДҲАҗSӮИeSIMӮрҺgӮўӮҪӮўҒIҒuHanaCellҒvӮӘӮЁӮ·Ӯ·ӮЯ

by ғgғүғxғӢjp •ТҸW•”

ғAғҒғҠғJҒEғnғҸғCӮЕҲАӮӯӮДҲАҗSӮИeSIMӮрҺgӮўӮҪӮўҒIҒuHanaCellҒvӮӘӮЁӮ·Ӯ·ӮЯ

by ғgғүғxғӢjp •ТҸW•”

’Қ–ЪҒI’·ҚиҒEғOғүғoҒ[ҚвӮЙғoғ^Ғ[ғTғ“ғhҗк–е“XӮӘғIҒ[ғvғ“

by ғgғүғxғӢjp NEWS

’Қ–ЪҒI’·ҚиҒEғOғүғoҒ[ҚвӮЙғoғ^Ғ[ғTғ“ғhҗк–е“XӮӘғIҒ[ғvғ“

by ғgғүғxғӢjp NEWS

Ҡe’nӮМӮ©ӮОӮс‘еҸWҚҮҒI•әҢЙҒuӮ©ӮОӮсӮМҠЩҒvӮӘғOғүғ“ғhғIҒ[ғvғ“

by ғgғүғxғӢjp NEWS

Ҡe’nӮМӮ©ӮОӮс‘еҸWҚҮҒI•әҢЙҒuӮ©ӮОӮсӮМҠЩҒvӮӘғOғүғ“ғhғIҒ[ғvғ“

by ғgғүғxғӢjp NEWS

ӢGҗЯҢА’иҒI”MҠCӮМүҸӢN•ЁӮр—ыӮиҚһӮсӮҫҒuӮёӮсӮҫӮЬӮсӮ¶ӮгӮӨҒvӮӘҗV”ӯ”„

by ғgғүғxғӢjp NEWS

ӢGҗЯҢА’иҒI”MҠCӮМүҸӢN•ЁӮр—ыӮиҚһӮсӮҫҒuӮёӮсӮҫӮЬӮсӮ¶ӮгӮӨҒvӮӘҗV”ӯ”„

by ғgғүғxғӢjp NEWS

- ҚLҚҗ -