-

�l�C��

�h���t���c�A�[�l�C��

�V�����c�A�[ -

-

-

�l�C��

�C�O�c�A�[ -

-

�l�C��

�h���t���c�A�[

�l�C��

�V�����c�A�[

�l�C��

�C�O�c�A�[

���̃C�x���g�͏I�����܂���

�X�V���F2023/12/06 14:32

�ʐ^�F���� �B�i

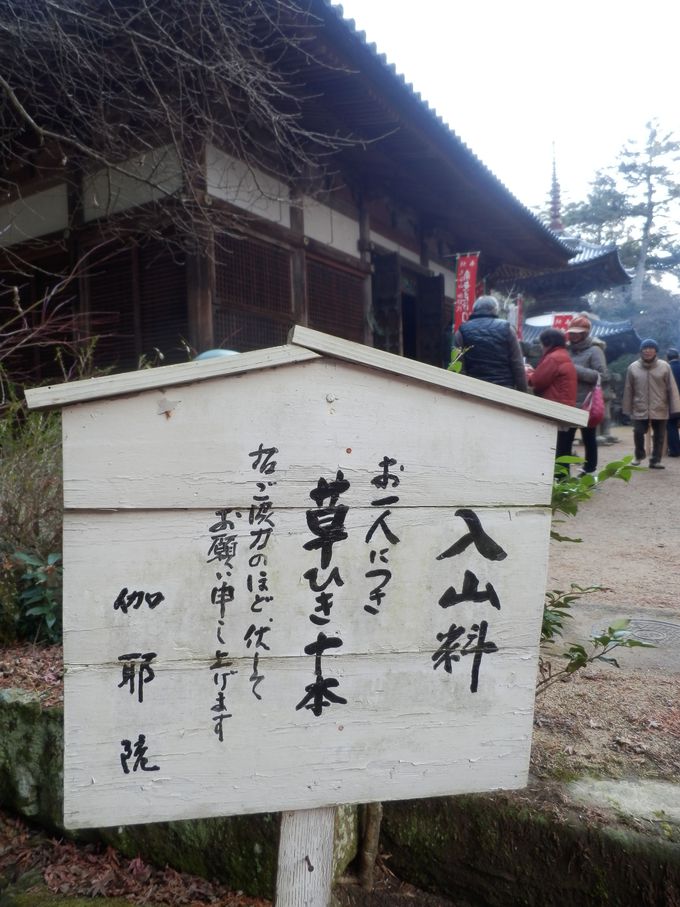

�n�}����������@�͓V��n�C�����̎��@�B���ɂ�邢���`���ɂ��ƁA�n����7���I���̑剻�N�ԁB�V����������Ƃ����@����l�ɂ���Č�������܂����B�����͑�殎��i�����������j�Ə̂��Ă��܂������A1681�N�A�㐼��c�̒��ɂ��A���̖�������@�Ƃ��炽�߂܂����B����@�̖��͕����̐��n�Ƃ��Ēm����C���h�̓s�s�E�u�b�_�K���i���ɉ���j�ɂ��Ȃ�ł��܂��B

�����ɂ͗������ւ�܂������A���̌�A���⎸�ɂ��r�p�B���݂̓����͍]�ˎ���O���Ɍ������ꂽ���̂ł��B�ʐ^�̎�O�͖{���B���̌����Ɍ����Ă���̂͑��B��������]�ˎ���O���̍Č��ō��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�����O�����͖{���E����������J������Ă���A�����̔q�ς�������Ă��܂��B

�ʐ^�F���� �B�i

�n�}���������J����Ă���{���̓����͓��w�ƊO�w�Ƃ���2�̋�悩�琬��A���ꂼ��͊i�q�˂Ɨ��ԂƂɂ���ĕ������Ă��܂��B���̌`���͖����n�̕����`���P���Ă���A�V�䖧���̗�������މ���@�ɂӂ��킵�����z�l���ł���Ƃ�����ł��傤�B

���w�����ɂ͑傫�Ȑ~�q�����u����Ă���A���̓����ɂ͌�{���̔�����V�����������߂��Ă��܂��B������V������60�N�Ɉ�x������J�������镧�B�ŋ߂���2010�N�Ɍ�J������܂����B��ʂ̉E��ɗ�������V������60�N�Ɉ�x�����q�ς̋�����Ȃ���{���̑���ɑ���ꂽ���O�����B�����₩�ȍʐF���ЂƂ���ڂ��Ђ������������̍�ŁA���݁A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B��{���قǂł͂Ȃ��ɂ���A������������O�����ȂǁA�N�ɐ�����J������Ȃ��M�d�ȕ����Ȃ̂ŁA�����t�@���̕��͓��ɂ������育�����������B

�ʐ^�F���� �B�i

�n�}�������C�����̎��@�ł��邾���ɁA�����O�����ɂ͎R���̈�c������@��K��A�Q�q�҂̂��P���₲�F���������Ȃ��Ă���܂��B�R�����W���̂͋����̈�p�ɂ���s�ғ��B�Q�q�҂��s�ғ��̐��ʌ����ɗ��R���̑O�܂Ői�ނƁA�R���͖_�̐�Ɍ䕼�̂����u���V�i�ڂ�Ă�j�v��U�肩�����A�Q�q�҂���l�����P�����Ă���܂��B

�����ł��F�������Ă��������ꍇ�́A�ʓr�A�\�����݂��K�v�ł����A�s�҂��������邱�Ƃ͋H�ɂ����Ă��A��ʂ̂��̂����P������@��͖ő��ɂȂ��͂��B���̋@��ɂ��P�����Ă݂Ă��������B�V�N��V���ȋC�����Ō}�����܂���B

�ʐ^�F���� �B�i

�n�}����������@��1578�N����1580�N�ɂ����ČJ��L����ꂽ�O�؍���̐��Ƃ��Ȃ�܂����B�H�ďG�g�̔d���U�߂ɔ�����|�������d���̗Y�E�ʏ������݂͂�����̋���ł���O�؏�ɗ��Ă�����A�G�g�R�ƑΛ����܂����A���̂��Ȃ��A�ʏ����̋��_�̈�ł���������@�͏G�g�R�ɂ��Ă������ɂ����܂����B

�ʐ^�͐m����Ɏc��m�����̎c�[�B�����̂悤�ɓ��̕��������c����Ă��܂��A����͏G�g�R�̏Ă������ɂ����̂Ƃ���Ă��܂��B�O�؍���̎S���܂�����@�Ɏc����Ă���Ƃ́A�����ł��ˁB

�ʐ^�F���� �B�i

�n�}����������@�̓��R���́A�ʐ^�ɂ���Ƃ���A�G��10�{�������������ƁB����ȓ��R���͑S���ÁX�Y�X�̎��@��T���Ă��ő��ɂȂ��͂��B�������A���̎����A�����ɎG���炵�����̂͐����Ă���܂��A���̑���A���ꑊ���̌�u���ΑK���ɂ��������܂��傤�B

�������̕�ɁE����@�̐������i���ǂ̂悤�Ȃ��̂��A���킩��ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ԃ��ƎR�z�����ԓ��E�O�ؓ��C���^�[���琔���̋����ɂ���A�A�N�Z�X�����K�B�����͉���@�ɎQ�q���A�M�d�ȕ������̐��X��q�ς���ƂƂ��ɍs�҂ɂ�邨�P�����āA�V���Ȉ�N�����}�����������B

2023�N12�����݂̏��ł��B�ŐV�̏��͌����T�C�g�Ȃǂł��m�F���������B

- PR -

���̃X�|�b�g�ɍs�������I�Ǝv������g���x��jp�ł܂Ƃ߂Č����I

���Ɍ��֍s�����s�v����

�������w�肵�Č���

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

5���ɍs�������I�������߂̍������s������Љ�

Peach��5�`6�����_���ځI�������Ȃ��Z�[������

Peach

Peach��5�`6�����_���ځI�������Ȃ��Z�[������

Peach

������҂��ґ�ɁI�s���z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

������҂��ґ�ɁI�s���z�e���ŃI�X�X���������A�t�^�k�[���e�B�[�͂���

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

���܂܂ɂЂƂ藷�͂�����!? �������ߗ��s�惉���L���O

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�ċx�݂͂ǂ��ɍs���H���ܐl�C�̊C�O���s��͂�����

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�����Ƃ��������S�I���s�L�����Z���ی���O���r

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�\��J�n�I�\��̃R�c�́H

�ΐ쌧�̉������g��2�e�h�\��J�n�I�\��̃R�c�́H

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

�T�����ɂ������߁I��s��������s���₷�����s��Ƃ́H

�Q�n��

(2024/4/19�X�V)

5�`6���͉B�ꂽ�l�C���s�V�[�Y���IPeach�ōs���������߂̍s����̓R�R

by �g���x��jp �ҏW��

5�`6���͉B�ꂽ�l�C���s�V�[�Y���IPeach�ōs���������߂̍s����̓R�R

by �g���x��jp �ҏW��

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

�A�����J�E�n���C�ň����Ĉ��S��eSIM���g�������I�uHanaCell�v����������

by �g���x��jp �ҏW��

�e�n�̂����W���I���Ɂu����̊فv���O�����h�I�[�v��

by �g���x��jp NEWS

�e�n�̂����W���I���Ɂu����̊فv���O�����h�I�[�v��

by �g���x��jp NEWS

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

�����̓S����ΕW���I���s�̔p���u��C������v���߂��闷

by ���� �B�i

�G�ߌ���I�M�C�̉��N������荞�u���܂イ�v���V����

by �g���x��jp NEWS

�G�ߌ���I�M�C�̉��N������荞�u���܂イ�v���V����

by �g���x��jp NEWS

- �L�� -